小学校での読み聞かせボランティアについて、これまでもちょこちょこ書いてきましたが、今日はまた、色々感じることがあったので、記録しておこうと思う。

読み聞かせボランティアの役割は何かなと、常々思う。

私以外のボランティアさんがどう思っていらっしゃるのかはさておき、私は、私という人間と子どもたちとの出会いのひとときであり、私が読む絵本を通して、何かと出会うひとときだと考えている。

近所のおばあさんと絵本を楽しむ10分間が、子どもにとって楽しければ嬉しいけれど、退屈だったり、すぐさま忘れ去られるひとときであったりもするだろう。

今日、私が読み聞かせている時、ふいに隣の部屋から、一斉に笑い声が聞こえてきた。

(どんなお話?楽しいお話を聴いているのかな?)

そうした反応がなかったとしても、子どもたちの表情を見ていれば、それぞれに感じていることが分かる。

「ああ、面白かった〜」とか「あれ、どういうこと?」など、すぐに言葉にする子どももいれば、先生に感想を言うように促されても、言葉にできない子どももいる。

言葉にしなきゃいけないのだろうか?

学校という教育現場であることから、先生たちは「どう理解したか」を求めたがるように思う。

そうすると、子どもたちも「正しい答え」を探しながらお話を聴くようになってしまうのでは?

私は、できればその時、意見や感想を求めないで欲しいと願う。

大人が求める答えを探そうとすれば、その時、その子どもの中に生まれているピュアな感情を何処かへ見失ってしまいそうで、もったいない〜

そして何より、読み聞かせの時間を気軽に楽しめなくなってしまうことを案じている。

本を読んだり、芝居や映画を観たあと、私はその後しばらくその世界にたたずんでいるのが好きだ。

何だかモヤモヤして、考え続けることもある。

2,3日経って、「あ!あれは、そういうことか」と腑に落ちることも度々。

感じ方や気づき方は、要する時間も含め人それぞれ。

大人だってそうなのだもの、子どもなら尚更だ。

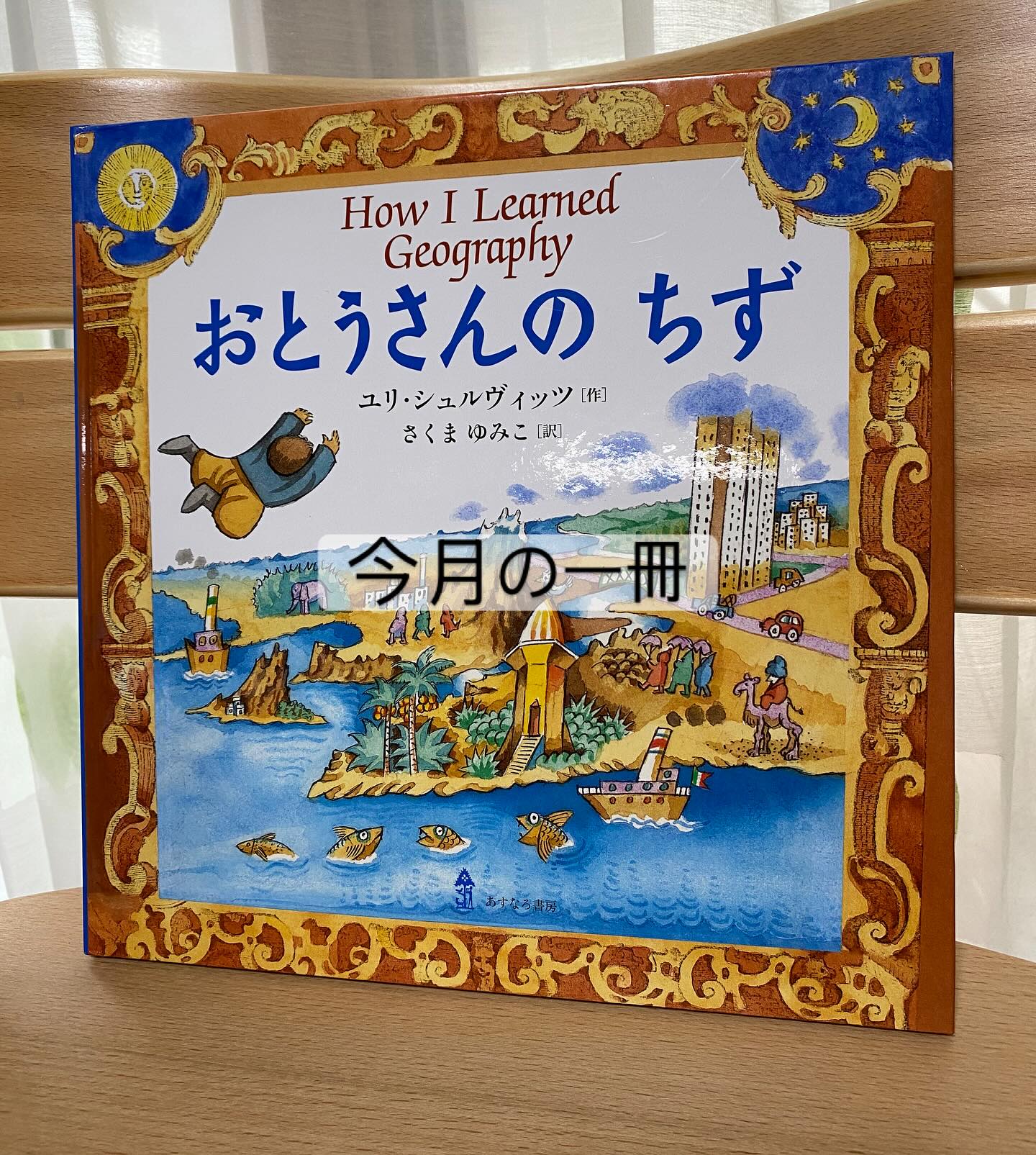

今月、6年生に読んだ一冊は、様々な受け止め方ができる絵本。

「家読」にオススメの一冊です。

家族で読み合って、言葉にしやすい家族の中で素直な気持ちを出し合ってみたら楽しそう。

ちなみにこの絵本、子どもたちに読み聞かせする前日、夫(ジイジ)に「小学6年生に明日読むんだけど、どうだろう分かってくれるかなあ?」と言うと、あらすじを聞いた後で「ボクにはさっぱり理解できん!」と言い放った。

なるほど、人それぞれだね〜

「意見には個人差がありますからね」と、その意見も尊重することにした。

みんな受け止め方は違って良い。

共感したり、受け入れられなかったり、「?」と思ったり…

一冊の絵本が、心に小さな波紋を起こす、そうした瞬間を感じられたら、それでいい。