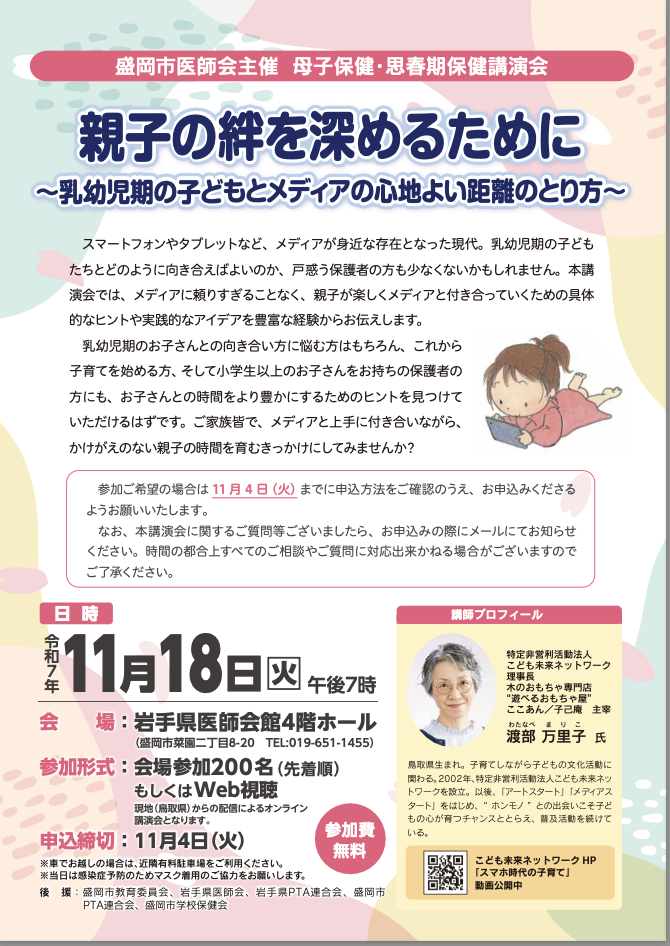

オンラインでのメディア講座を無事終えることができ、ホッとしています。

体調を崩し、思うように回復しない自分の身体を恨めしく思いながら、発表スライドの修正をしていましたので、仲間に一度リハーサルを見てもらうこともままならず、ぶっつけ本番のオンライン講座となりましたが、ほぼ予定通り(頂いた時間内)に終えることができたことに、ただただ安堵しています。

ただ、お招きいただいた医師会の先生方に「だからどうする」(なにができる)といった提案を盛り込めなかったことが心残りではあるのです。

と言うのも、今回の講座を依頼されたいきさつのひとつに、外来などで目にする保護者の様子(スマホばかりを見て子どもを見ない)に、どうしたものかと胸を痛めておられる先生方の声があることを伺っていたからです。

確かに、病院をはじめ、様々な場で親や子どもが手の中のスマホやゲームに見入っている姿には、ため息が出ます。

そして、それを注意することは(恐らく正しく受け止めてもらえないでしょうから)困難。

こうした現状に、今日からでも取り組める、簡単で効果的な良いアイディアはないかな、と考えてみました。

絵本やおもちゃで遊べるコーナーなどは、コロナ以後、感染防止の観点から利用しづらいのかも知れません。

そこで、待合いの時間を「親子が向き合える時間」に変わるような、自然にそうなるよう仕向けてみてはどうでしょう。

例えば、「折り紙」や「なぞなぞ」「迷路」のような、簡単に取り組める物を常備しておくのはどうでしょう。

子どもが一人で遊びを完結できない、少し大人の協力が必要な「ちょっと手伝って」とか「これどういうこと?」と子どもからの問いかけが生まれるようなチョイ難なものを提供するのが良いでしょう。

「親子しりとり」が幾つ続けられたか、ランキングにするというようなことも面白そうです。

子どもが興味を持てば、親を巻き込む筈です。

あやとりひも、なども一人ではできないので良いと思います。

さほど経費をかけず、親子で関わるきっかけとなり、持ち帰れる。

そうしたものを、是非外来に常備して使ってみていただきたいです。

「折り紙?なぞなぞ?あやとり?今日は、何をやって待つ?」

選ぶ楽しさがあると通院も楽しくなるかも?

また、わらべうた遊びの動画を流すのも良いと思います。

膝のせ遊びなど親子でふれ合う様子を見れば、こどもは「やって!」とねだる筈です。

アニメや啓発動画を流すより、関わり方のお手本をさりげなく伝える方が親子共に楽しめて効果的ではないでしょうか。

「スマホの使用を控えましょう」というより、スマホを忘れてしまうような空間に、待合の場が活用できると素敵だなと思います。

言うは易し、ではありますが、是非、できることから取り組んでいただけたらと願っています。

また、保育の現場から、「メディアとの付き合い方を保護者にどう伝えたら良いか分からない」「メディアと距離をおく良い方法はありませんか?」と相談を受けることがあります。

このようなときも、メディアの問題(止められないなど)に囚われず、そのお子さんの成長発達の観点から、何ができていて何ができていないかを保育の専門家として保護者にまず伝えること、発達課題をクリアしていくための手立てを一緒に考えることが大切だとお伝えしています。

メディアが止められないお子さんは、他の場面でも切り替えが上手くできないことが多いです。

気持ちを切り替える方法は、保育士目線で日々実践しておられるでしょうから、園ではこうしていますよ、と気持ちの切り替え方を伝えるなど、お子さんをよく知る保育士さんだからこそできるアドバイスです。

メディアのことを通して、生活全般、そのお子さんの丸ごとを受け止めた上で、保護者とともに目標を定めて取り組むことが出来る筈です。

私たちNPOは、子育て中の皆さんに伝え続けることを、諦めずやっていくつもりです。

講演の後、「子どもが生まれる前に伝える必要があるのでは」というご意見には大いに同感!

母子手帳を手渡す時に、メディアに関する啓発リーフレットを添える、両親学級などで、メディアとの付き合い方を見直し、お子さんが生まれる前にその環境を整えておく、など、まだまだやらなければならないことがあるなあと、実感しました。

批判ではなく提案を!

外来(待合)で使える親子遊びグッズの開発、やってみる価値があるかも知れませんね。