子どもたち(女子)の間で、シール集めが流行っているんだとか? テレビのニュースで知った。 ポケモンなどのカード集めなど、コレクションブームは昔から繰り返されてきた子どもの文化だと思いきや、子どものみならず、大人を巻き込んで繰り広げられる現状に「はて?」と思うのは私だけだろうか。 レアカードと呼ばれるものは高額で取引されているそうなので、もはやこどもの遊びではなくなった。...

ここあん便り

沼(韓ドラ)深し・・・

2026年に入り、韓ドラ沼に益々はまり込んでしまった。 何というか、このところ観る作品が、苦しくて、苦しくて、辛くなるようなものばかりで、それなら止めれば良いのだけど、その苦しさを乗り越えたところに訪れるはずの一安心をひたすら信じて、見続けてしまう。 特に、近年制作されたドラマにそうした傾向があるように感じる。 10年前くらいの作品とは一変しているように思われるのだが、違うかな。 ・・・で、苦しい作品を見終えると、心を軽くしてくれるものを求め、いわゆる「口直し」で何とか気を取り直す。 そうして益々エンドレス・・・。...

聴く力、イメージする力

小学校の朝読ボランティアを楽しんでいる。 現在、二つの小学校に毎月1回ずつ、さまざまな学年の子どもたちと10分間絵本を楽しむ。 私は低学年が好みだけど、やんちゃな3,4年生や思春期の入口の5,6年生に読むときは、いつもと違う心持ちになれるし、孫たちもこんな風に成長していくのかと、今どきの子どもたちの様子は新鮮で、心の準備をする上でも参考になる。 昨日は2年生のクラス。 先月お隣のクラスで読んだ「ともだちや」を同じように読んだ。...

1月6日、こちらは大丈夫です

ここあん仕事始めの今日(1月6日)、4才の孫守りをしつつ、絵本棚の入れ替えを終え、孫とコマ遊びをしていたとき、大きな揺れに襲われた。 ぐらん、ぐらん、し始めたとき、すぐに孫を抱きよせて「大丈夫よ、じっとしていようね」と両腕の中に抱え込みながら揺れがおさまるのを待った。 天井のモビールがグルグル回っています。 棚の上の「サボテンバランスゲーム」が倒れ、小さなパーツが幾つか落ちてきましたが、それ以上、物が落ちてくるようなことはなさそうだけれど、揺れはなかなかおさまらず…。...

韓ドラ沼 経過情報

ブログのカテゴリーに韓ドラを追加すべき状況、と思いつつ。 最近の韓ドラ時間についてひとまず報告しておきましょう。 このところ、「良いのか?」と自身葛藤しつつ、複数のドラマを並行視聴するという事態に陥っている。 元々は、韓国映画で日本統治下の韓国について、はたまた光州事件についてなど、恥ずかしながら初めて知り、これは知っておくべき事だと気づき、そうした内容の映画やドラマを見始めたのがきっかけ。 映画やドラマなので、信憑性についてあらかじめチェックしておく必要があるだろうと、作品情報を確認し、幾つかのレビューにも目を通しつつ視聴。...

涙・なみだ

毎朝、ひとりジーン…。 込み上げる涙に、戸惑いながら喜ぶワタシ。 朝ドラ「ばけばけ」の主題歌を聴く度、そうなる。 理由は分からない。 涙腺が緩むのは、果たして良いことなのか? 先日などは、益田へ出かけた帰りに水族館アクアス(浜田)に寄り、はじめてシロイルカのショーを見たのだが、2頭のシロイルカがシンクロする様に涙腺崩壊…。 あれは、ゼッタイ見るべし!! すっかりシロイルカの虜。 どういうことだろう?60年以上生きてきて、動物のショーなど幾度も見たはずなのに、こんなに感動したのは、はじめて。 身体が弱っているときだったからなのか?...

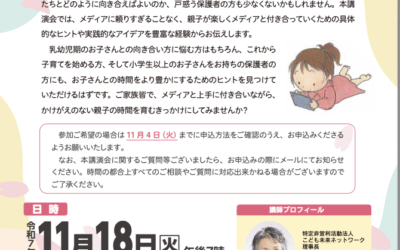

病床日記(休業延長)

臨時休業のお知らせ 11/11〜11/15までお休みを延長します。 本当なら、元気な顔でここあんに居るはずが…。 週明け、あれ? なんか調子悪い? やっと平熱になったと喜んだのは半日で、すぐまた微熱モード、そして倦怠感。 咳、鼻水、鼻づまり、頭痛がぶり返しているような。 やむなく病院へ。 血液検査やレントゲンなどの後、「点滴した方が良さそうね」となりまして、点滴通いの日々です。 今思えば、水曜に熱が出て病床の人となり、仕方なくベッドの中で過ごしていたが、「じきに治る」と自分の身体を過信していたのかも。 そうだ、私、高齢者だった〜...

混乱と迷走の果てに

風邪を引いて、ほぼ一日ベッドの上で過ごす。 微熱の残る、五日目の朝。 まだ夜が開けていないのに、頭だけは覚醒モードのようで、寝返りを繰り返すのを諦め、部屋の灯りをつける。 外は本降りの雨。 遠くから響くバイクの音が、通りの角を曲がってうちの前で止まる。 たいていの年寄りが、朝刊を読み始める時間。 今月に入り、気がかりなことを頭の片隅に置きながら過ごして来た。 なかなか手がつけられず、そろそろ本気モードで取り組まねば、と思っていたら発熱ダウン。...

もはや依存症?

韓国ドラマにハマっていると、幾度か書いていますが、先月(10月)は何と6本の映画、7本のドラマを見終えるという快挙?(快挙の使い方に怪しさあり)に、我、懺悔ス…。 韓国ドラマ&映画に費やしたスクリーンタイムを計算し、呆れる…。 先日の「イカゲーム」(詳しくはこちら→https://cocoan.jp/イカゲーム(ドラマ)を通して/ )の一件以来、Netflixの視聴が可能となり、見たくても見ることの出来なかった、アレやソレ…が解禁されちゃったからね〜仕方ない。...